こんにちは、くっかばらです。

先日、ずっと宿題になっていた表妙義の縦走(鷹戻し含む)に行き、無事帰ってきました。

4年前は、気力と時間切れで、鷹戻し手前の堀切でエスケープ。悔しい思いを引きずっていました。

今回は予定時間を大幅に短縮して完歩。4年分の成長を感じられて嬉しかったです!

表妙義、鷹戻しの難易度は?装備はどうしよう。

関東から日帰り・電車で行ける岩歩きはほとんど経験しましたが、その中でも超危険・最恐レベルです!

ひとつひとつの鎖場を見れば、もっと危険な所は他にもあると思います。でも、多数の鎖場と痩せ尾根を経て、最後の最後に核心部が連続するという点で、表妙義ほどの岩歩きはなかったと思います。

そうは言っても、準備・装備をしっかりとすれば、チャレンジしがいのある最高に面白いルートでした!

関東の岩歩きをまとめたレポートはこちら↓

表妙義縦走のための準備、装備、当日のアドバイス

準備

どれくらいの経験が必要か、というのは人それぞれですが、私のスペックをご参考までに。

運動神経はよくないほう、持久力はある。関東周辺の電車で行ける岩場は行き尽くし、劔岳と3大キレットは特に問題なし。ロッククライミングを始めて1年くらい。初級レベルは登れるようになった。という感じです。

性格は、怖がりで慎重、自信がなかったり条件が悪ければ、あっさりあきらめるタイプです。

そんな私にとって、表妙義は絶対に無理という感じではなかったものの、少しでも条件が悪ければ絶対に突っ込みたくないです。

今回は天候、体調、ルートの空き具合などの条件が完璧に揃い、あとは自分ががんばるだけでした。

鷹戻しにチャレンジする勇気が出たのは、クライミングで岩場でのバランスに慣れてきたことが大きいです。

装備

装備については、まずヘルメット。落石の危険はあまり感じない硬い岩質ですが(溶岩が固まった感じ)、何があるかわかりません。

ロープ装備はあれば安心。特に二段ルンゼを下りれないとなったら懸垂するしかありません。登っている最中の確保は、足場が悪いこともあり素人には難しいかもと思いました。

私はリサーチして自力で下りれそうだったので、持っていきませんでした。

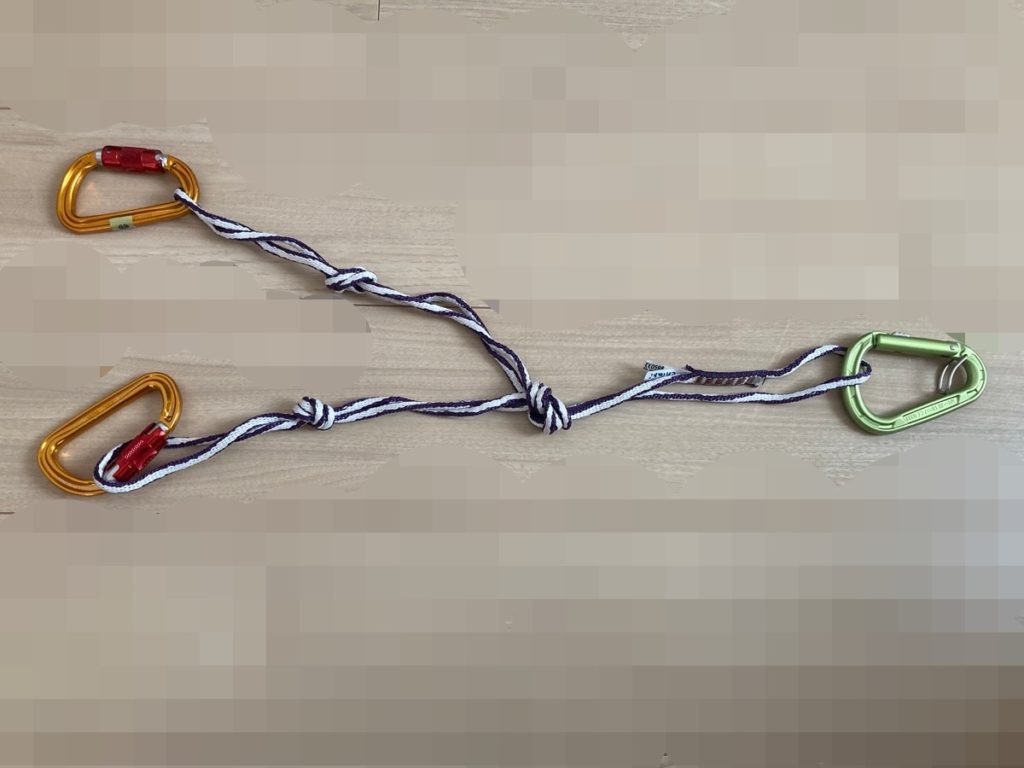

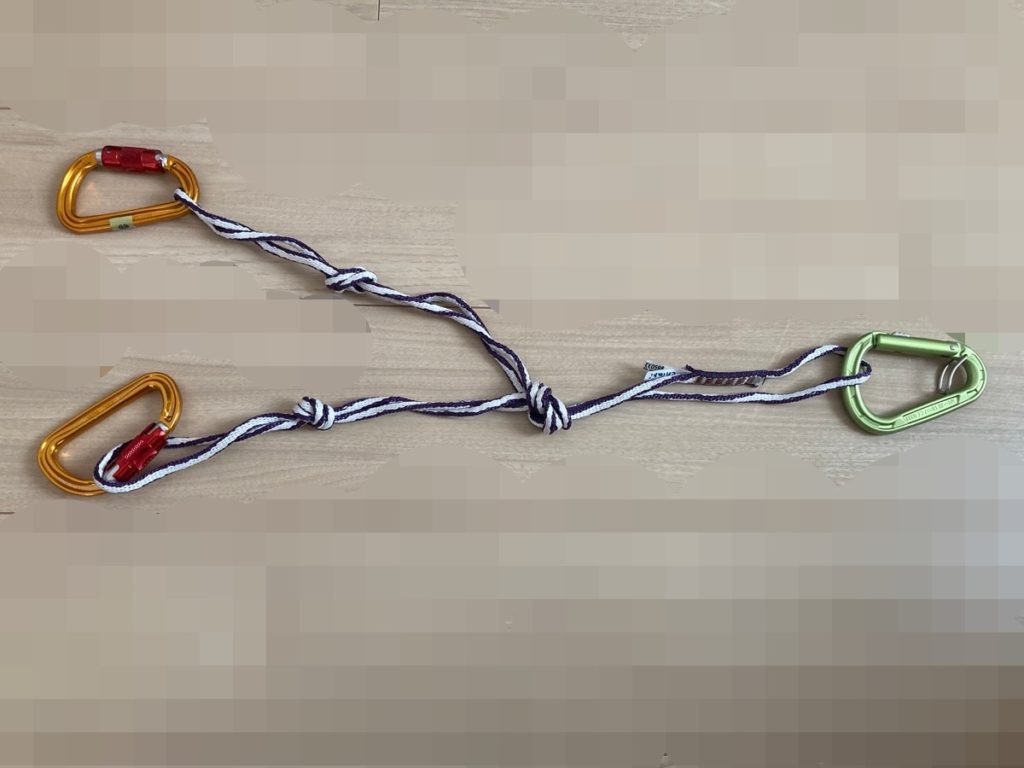

でも、最恐ルートに丸腰で行くのもこわい。そこで、いざとなったらセルフビレイを取れるように、コードを自作しました。

二股に分かれていて、鎖場での架替えができるようになっています。

こういうのを持っていく人は、大きめのカラビナにするほうがよいです。鎖がとても太いので。

実際には、むしろ架替えに時間がかかるので登りや下りでは使わず、トラバースの時に使ったくらいでした。

トラバースの時は安心でした!

ちなみに、私たちの前のパーティは丸腰で足元はスニーカーという外国人グループ。

私たちの後ろのパーティーはロープ装備ばっちり、下りは懸垂下降という安全グループ。

装備も人のレベルに合わせてそれぞれでしょうが、最初のグループはないです笑。

当日に大切なこと

当日のアドバイスを少し。表妙義縦走では、腕を残すことがとても大切です!

なぜかといえば、鷹戻しと二段ルンゼは、腕の力だけで強引に行くしかないから。ここに辿り着く前に腕を使い切っていると、滑落する危険が大きいです。

最初のほうの鎖場は、鎖がなくても登れることが多いので、鎖は片手でそっと握って、両足と片手を使って登ると、腕を残せます。

鎖を握り込むと、あっという間に疲労します。

鷹戻しでの滑落事故は、疲れて鎖から手を離したためが多いみたいです。

前段が長くなりましたが、表妙義縦走レポートです。今回は全編iPhone撮影になります。

表妙義縦走ルート

妙義神社からスタート、奥の院からビビリ岩、背びれ岩を経由し、中ノ岳まで縦走するルートです。

途中、鷹戻しという最恐核心部があり、ここをクリアすることが今回の目標です。

結局中ノ岳には行かず、鷹戻し・二段ルンゼを終え、エスケープで下りました。

表妙義縦走レポート

妙義神社から奥の院へ

朝一番の新幹線で高崎へ。信越線に乗り換えて、松井戸駅に到着しました。

トイレあり(紙なし)、自販機あり。Suica使えます。

線路越しに、これから歩く妙義山の奇岩群が見えました。

駅から妙義神社は、歩いて1時間くらい。私たちはタクシーを予約してありました(2200円)。

タクシーを降り、妙義神社の鳥居を入っていきます。桜がきれいでテンションアップ!

境内のベンチでハーネスとヘルメットを装着し、登山口へ。時刻は8時半前。

急な山道を登って行きます。この日は4月にしては暑い日でしたが、木立の中は涼しくて快適です。

少し行くと、長い鎖場に出ました。そんなに急ではないですが、前の女性は苦労しています。

ここを登り切ると、「大」の字への分岐です。前のご夫婦を抜かせてもらい、先を急ぎたいので大の字はパスして奥の院へ向かいます。

奥の院の手前から、本格的な岩場が始まります。まず1番目。

鎖場は全部で22あるらしく、番号が振られていました(前はなかった)。劔岳みたいです。

2番目の鎖場が、奥の院です。

ここは、3・4ピッチ真っ直ぐ上へ登っていきます。手がかり足がかりはたくさんあるので、できるだけ鎖を握り込まずに行きます。

もしここが怖ければ、無理せず下りて引き返すほうがいいです。この後はもっと怖い鎖場があるし、それをクリアしなければエスケープできません。

登りきったら、左へトラバースします。

4年前は、秋だったせいか混んでいて、奥の院で30分以上待ちました。今回は拍子抜けするほど人が少なく、あっさり通過。

下の中間道が通行止めになっているからかな?と同行者と話していました。

空いてる表妙義さいこう!うきうき先へ進みます。

奥の院からビビリ岩、背びれ岩へ

奥の院の後も、短いながら険しい鎖場を登っていきます。3番目。

4番目。水が染み出している所は滑ります。

随分上がったようで、景色がすごいです。

5番目。この上で、女性3人組を抜かせてもらいました。しっかりした装備の女性たちでした。

この後、細い隙間に入るところがあります。太めだとちょっと苦しいかも。体を上へ上げつつ何とかクリア。

そして出ました!6番目のビビリ岩。4年前はここが怖かった・・・。

まず上に出て、大きな岩をトラバースするように進みます。下はまっさかさま。

ここで、自作のセルフビレイコードを使うことにしました。ふたつ掛け、次のピッチで掛けかえていきます。

でも、細かくピッチが切ってあるので、架替えは結構もたつきます。焦ると危ないです。

リードで安定した姿勢を取って、クリップする感じ。そういった練習をしていない人は、むしろさっさと行くほうが安全かも。

ビビリ岩、上から見るとこんな感じです。

4年前よりは平常心で登れましたが、奥の院よりこわいのは変わりませんでした。

7番目の鎖場。

背びれ岩に出ました。ここは番号がついていないです。

ホールドや足がかりは豊富なので、できるだけ鎖は握らず行きます。

ここを登ったら、渋滞していました。前の外国人パーティーが難儀しています。

背びれ岩から下りる所は、体を反転させながら谷間をまたいで次の岩へ移るような動きが必要で、女性が泣きそうになっていました。

写真を撮れなかったのですが(落ちそうなので)、少し下がると足置き場が作ってあるのが見えます。それに足を乗せれば簡単に移れます。

次に、大のぞきというポイントに出ました。浅間山がきれい!

8番目の鎖場は、大のぞきからの下りです。前の外国人パーティーがまた苦労しています。特に女性が、鎖場の途中で止まって、震えて何か叫んでる。

このパーティ、全員足元はスニーカーで怖すぎ。この鎖場をクリアした後、抜かせてもらいました。

天狗岳、相馬岳へ

この後、鎖場はしばらくありません。痩せ尾根や崩落しかけた道のアップダウンを繰り返していきます。

天狗岳と相馬岳の間に、タルワキ沢の分岐があり、中間道へエスケープできます。鷹戻しまで行かないなら、相馬岳踏んでここへ戻ってくるのがよいです。次のエスケープ、堀切へはなかなかハードな道なので。

ただし、中間道は通行止めになっている箇所があるので注意です。

相馬岳の直下は急登。登り切ると、浅間山がどん!記念撮影のスポットです。

時刻は11時前。ここを12時までに通過できなかったら鷹戻しは行かない予定でした。今日は行けそうです。

ここで早めのランチタイムにしました。今日はカップ麺とマンダリン。柑橘の香りでリラックスできます。

山頂には、かわいらしい石のモチーフが置いてありました。山レポでよく見ますね。

相馬岳ですれ違った地元の方に、鷹戻しから下りると言ったら、「はしごが出来てから落ちなくなったよ〜」と。

「ええっあなたたちが!?」みたいな反応ではなかったので少し安心しました。

バラ尾根で鷹戻し方面へ

では、鷹戻しへ向けて出発です!気をひきしめて、と思うまでもなく、この後注意喚起の看板がたくさん出てきます。

いったん下り基調で、鎖場だったり、補助のない荒れた下りだったり。なかなか苦労します。

この後の沢が難所でした。下りのうえ水が滲み出ているので、向かって右側の斜面を高巻きしましたが、ざれざれなので気合で通過します。

相馬岳から堀切までは、前回もとても疲れた覚えがあります。かなりワイルドな道、しかも痩せている所があって怖いです。

開けた所から見ると、相馬岳から細い道がついているのが見えました。あんな所を歩いてきた!こわ!

肝を冷やしながら歩き、12:00過ぎに堀切に到着しました。ここから中間道へエスケープできますが、通行止めの箇所には注意です。

鷹戻し、二段ルンゼへ

タイムに問題はないし、体力もOK。もう今日は行くしかありません。

この後は鎖場と痩せた道の繰り返しでした。まず、11番。

12番はトラバースです。こういう所では、自作してきたセルフビレイが有効。あまり体をあげすぎないほうが楽に渡れます。

13番。

これだーよく見るはしご!

少し揺れますが、ものすごく頑丈に取り付けてあり安心感がありました。

すごい整備ぶりに驚きました。有り難かったり、レベル感がバグらないかと心配になったり。

とうとう!鷹戻しに着きました。時刻は12:45。休める場所はないので、どんどん行きます。

鷹戻し周辺からは、表妙義の全景が見えてきれいでした。

15番目。ここからの長い長い登りは間違いなく核心部。

長いピッチが4本くらい続くのですが、ほぼ垂直で良いホールドや足場も少ないので、鎖に頼って腕の力で一気に行くしかありません。

途中、セルフビレイを取って写真を撮るつもりだったのですが、恐怖のあまり忘れていました。

登ってる途中、要所要所で「絶対に鎖を離すな!」という看板があって気がひきしまりました。特に女性は、ここまで腕を残せるかが勝負です。

ここをクリアしたら、次は二段ルンゼが待っています。このあたり、踏み跡がついている所を間違えて進み、断崖絶壁に出てしまうことが数回ありました。戻って、落ち着いて探しながら歩きます。

そして来ました・・・。ここに違いありません。わかりにくいのですが、上から覗くとこんな感じ。

ここは安全に下りたいなら懸垂下降一択ですね。セルフビレイをとっても滑ったら次のピッチまでは落ちてしまうので、怪我はしてしまうと思います。

でも、手が離れて地面に落ちるよりはましか、と思い、セルフビレイをかけながら下りることにしました。とはいえ絶対落ちたくないので、しっかり足を使って下りて行きます。

まず、1段目。下からみたところ。

両足を左右に突っ張ると下りやすいかも。

2段目、下からみたところ。

2段目のほうが斜度が強く厳しいかも。冷静に足の置き場を探して行きます。

ここまで、私の作ったセルフビレイコードは要らないと言っていた同行者(運動神経よい)が、初めてかけていたので、相当怖かったのだと思います。

無事クリアしました・・・!

少し離れたところから、二段ルンゼの全景が見えました。すごすぎる・・・。

下山

ここから、東岳・中ノ岳と縦走していくのですが、先に歩いていた同行者が、エスケープを降り始めてしまいました。

鎖場は3つ4つ残っているはずですが、二段ルンゼを終え集中力が途切れかけていたので、エスケープから下りることにしました。

でも第四石門は現在通行止めなので、ここから下りるべきではなかったのです。呆然としていて、そのことをすっかり忘れていたのでした。

ものすごい急斜面にロープが設置されていて、それを頼りにどんどん下ります。

分岐に出たら、石門方面が通行止めになっています。事前に調べていたのに、すっかり忘れていて下りてきてしまいました。

大砲岩の向こうに抜けれるかも?と思い登ってみましたが、無理でした・・・。

登り返して東岳・中ノ岳を回るしかないのか、と悲しんでいたら、やって来た男性が石門方面へ入っていきます。石門方面から来る人もいます。

ごめんなさい!!と心の中で手を合わせつつ、私たちもさっと通過させてもらうことに。本当に申し訳ございません・・・。

不謹慎ですが、初めて第四石門を見ることが出来たのでした。すごいスケールです。

中之嶽神社に到着。神殿の背後にどかーんと大きな岩で、厳かです。

安全に帰還できたお礼にお参りをし、参道でソフトクリームを食べたらやっと人心地が。

さくら味のソフトクリーム(350円)、おいしい!

タクシーを配車してもらい松井戸駅へ(5000円)。時刻は15:00、予定より随分早く終わりました。

最悪、中之嶽神社から駅まで2時間歩くつもりだったので、ラッキーでした。

4年越しの表妙義縦走は、4年分の進化を感じられたものになりました。

距離は短いのに、岩歩きや危険な痩せ尾根歩きの経験、体力、気力と総合力を問われる最恐ルートでした。でも、きちんと準備して望めば、こんなに面白いルートもありません。

ここを歩くことを目標にトレーニングするのは楽しかったですし、その過程で強くもなれた気がします。

コメント